随着《邪不压正》的上映,姜文的“民国三部曲”圆满收官。然而问题来了,在三部曲面前,很多人看得很过瘾,很多人却没看懂。

什么?《让子弹飞》也没看懂?确实,《子弹》是三部曲中表面故事性最强的一部,但其中也不乏看不懂的部分。说没看懂的,一部分是聪明人。

看不懂,从某个角度来说,是对文艺作品一种比较高的评价。但电影制片人就不这么想了,他们更多考虑的是票房,而不是艺术。

好在,在这个世界上,总有一拨导演,他们不会被制片人或出品人绑架,他们也不会向票房和资本低头。他们要站着把钱挣了。

《子弹》中有一场经典的“鸿门宴”戏份,三位大哥同场飚戏。细心的观众可以发现,桌上的酒瓶是透明无字的。据说,当时有酒厂找到制片人马珂,希望在这场戏中植入品牌广告,几个镜头就有几千万的收益。马珂喜出望外,最后却被姜文拒绝了。

这样的故事,换作另外一个导演,那还不得“剑南春”“茅台”一起上啊。

然而,姜文不是“其他导演”。姜文是姜文。

壹

让子弹飞一会儿

说《让子弹飞》,就不得不提《太阳照常升起》。姜文说,《太阳》是上帝送给他的礼物,《子弹》是他送给观众的礼物。前者比较接近生活的本质,后者比较接近电影的本质。

《太阳》,是一首诗,也是姜文的一个梦。如果说艺术家有什么终极追求的话,恐怕就是将自己的“梦”用“诗”的方式表达出来。简单回顾一下电影史,从苏联的爱森斯坦,到瑞典的伯格曼,再到希腊的安哲,以及塔可夫斯基,无一不是在用电影作诗。

塔可夫斯基曾说:“我对情节的发展,事件的串连并没有兴趣——我觉得我的电影一部比一部不需情节。我一直都对一个人的内心世界感兴趣;对我而言,深入探索透露主角生活态度的心理现象,探索其心灵世界所奠基的文学和文化传统,远比设计情节来得自然。”

《太阳》,就是这样一首诗。写剧本之前,姜文做了一个梦,梦里有四个故事,他将这四个故事讲给大家听。姜文的语言画面感极强,听完后,在座的人都为之神往,觉得电影已经成了一半。这是2004年11月。

三年之后,经过资金断流而历尽艰辛完成的《太阳》终于在国内上映。这是姜文自《鬼子来了》之后七年推出的首部导演作品,他的粉丝们都抱有巨大期待。然而,看完电影后,大多数人都懵了,期待再看一部《鬼子来了》的观众陷入了莫名所以的情绪之中。除了绚丽的画面和好听的音乐之外,很多人不知道姜文在说什么。

因为这时,姜文已经进入了另一个创作阶段:作诗。

也许是由于《鬼子来了》被禁造成的“创作创伤”,姜文开始用隐晦的电影语言讲故事。这也许不是他的初衷,但却在无意间开启了一扇艺术创新的大门。就像蓝青峰被拔掉牙齿之后,才迎来了最后的伟大胜利,虽然这并不在他的预想之中。

《太阳》究竟讲的是什么,这不是本文所涉之题。简单说,它讲了1958——1976年的新中国历史,其中又加入了姜文对这段历史的表态和表白。这部电影本来的名字,叫做《太阳再次升起》。

看不懂,票房自然就不会好。于是有了三年后的《子弹》。

初看《子弹》,是在中影基地,那时候片子还没做完,里面音乐还有《教父》的痕迹。看完后,我的直观感觉是:“《太阳》之续集”——虽然有照顾观众的成分,但仍旧是一部十分个性化的姜文电影。我一度认为该片不会特别大众化,但后来的市场反应证明我错了。

相对于“诗”的《太阳》,《子弹》可以看作一部姜文的“半妥协”之作。它的表面故事特别好懂。然而,这绝不是姜文的野心。他的意图,还是底下那个故事:一个“张牧之”和“黄四郎”争夺“鹅城”的故事,一个革命成功后战友远去的故事。同样,也是一个“站着把钱挣了”的故事。

我们在张牧之身上,可以看到一股革命的浪漫主义气质。他不为钱、不为女人。他敢作敢当,他“恣意妄为”。他有着自由洒脱的酒神精神。他是乱世中的英雄,又是孤独的革命者。

据说,姜文特别想演毛润之。他曾说:“这件事是我的心病,我是想演,但我演的可能是通不过的。我觉得他可以把几万人带着迁徙,又没有补助费,像摩西出埃及一样,这种东西是精神上的。但他也很矛盾,很有悲剧性。他作为一个人物和角色是很吸引人的,超过了莎士比亚戏剧里所有角色的集合”。

其实,这部电影的全名是《让子弹飞一会儿》,在《太阳》没有获得观众认可后,姜文意在用这句台词给观众一点时间去体会,当然也是一种自我慰藉。另外一层含义则是,革命者的理想和孤独,也需要“让子弹飞一会儿”,才能更好地使人们认清真相。

电影的结尾和片头无比相似,依旧是用马拉着的火车,只不过火车上换了人,也换了目的地——那就是《一步之遥》的上海。

贰

一步之遥

姜文一出手,影评人就得死一片。姜文一出手,电影圈就会炸锅。

《一步之遥》是最好的例子。

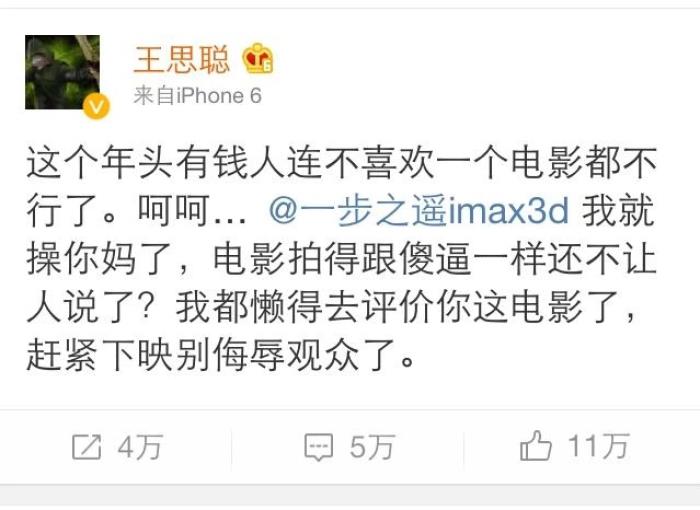

这部电影上映后,“看不懂”已经不是主流声音了,取而代之的是大部分人对这部电影的厌恶感。“既得利益者”王公子就叫道:

对此《一步之遥》官方回应:“引发争议的是好电影;忠言逆耳的是大丈夫;文章扮演的是假武七;惹是生非的是真坑爹;落井下石的是暴发户;欢天喜地的是high影迷”。

文章是假武七,王公子则是如假包换。

《一步之遥》讲的是什么?其实第一句台词就告诉你了,那就是“To be or not to be?”

《子弹》和《一步》之间,是新中国的一段历史过渡时期。之前我们一直在谈革命,之后革命结束了,我们却开始面临“To be or not to be”的问题。这是革命留下的隐患,也是历史发展的必然。

作为一个满族老贵族,马走日是一个讲究和体面的人。大清亡国后,他没有在“新时代”昧着良心做不该做的事。他特别看重“您”和“你”的区别,他不喜欢凯撒大帝、乔治二世不体面的死法,他对完颜英说“我还是个孩子”,他为了完颜不受屈辱,不要命也要对王天王大打出手。

相比之下,武七这个既得利益者,为了个人利益不择手段;项飞田本和马走日同属满族贵族,后来却对他恩将仇报,成为新时代下权势的走狗;王天王欺软怕硬唯唯诺诺,充当资本和权力的传声筒;大帅和大帅夫人对付女人男人都有一套自己的战略战术,可谓一丘之貉……电影里这样的人物比比皆是,只有马走日和武六,是精神最健康的两个人。他们没有向原则低头,没有向物欲妥协,没有苟且偷生,没有成为改写历史的“同谋者”。

To be or not to be?是革命成功后的一个重大问题。经济需要发展,人民生活需要改善,但我们还要不要革命信仰?我们是这么活还是那么活?是存在还是毁灭?这不仅仅是莎士比亚的问题,也是张牧之和马走日的问题,更是大到国家小到个人都要面临的选择问题。

《一步之遥》中的上海,是一个纸醉金迷的世界。在这个世界中,妓女可以选花国总统并且全球直播;新贵族可以通过洗钱把自己从“New Money”变成“Old”,也就是从暴发户变成所谓老贵族;媒体可以对一个嫌疑犯预定有罪,然后编成戏剧或电影供大众消费;权力和媒体合谋,共同改变历史。

而马走日和项飞田,一个是理想主义的知识分子老贵族,一个是实用主义的权势新“跪族”,虽然一个走日一个飞田,在象棋中仅有一步之遥,但两人背后所代表的众多马走日和项飞田却是千差万别的两种人。

这故事是不是挺好的?但为什么大众会厌恶呢?

因为这是姜文故意的。

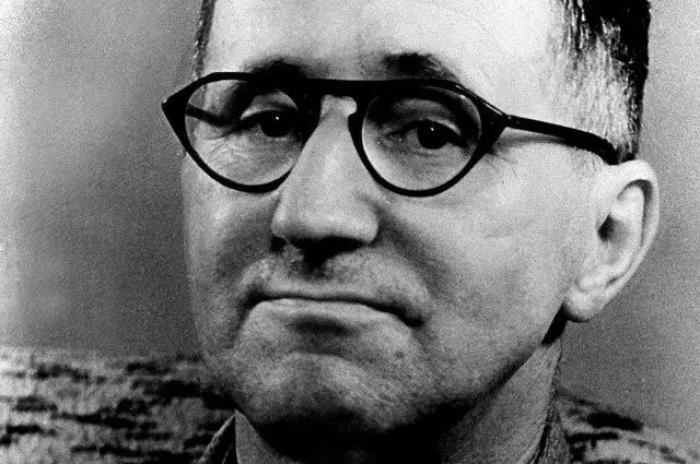

贝尔托·布莱希特,著名德国戏剧家,诗人。凡是学戏剧的,想必都听过他的大名。据说,此人与苏联的斯坦尼斯拉夫斯基,以及中国的梅兰芳,共同构成了世界戏剧三大表演体系。而这个人在戏剧史上最重要的贡献,就是创造了“陌生化的间离效果”。

什么意思呢?简单说就是指让观众看戏,但并不融入剧情,并以观众的焦虑、惊愕、不满等情绪来代替共鸣,引起反思。从而让观众作为一个戏外的旁观者而存在,目的是暴露和批判现实。

主流商业电影的最大特点就是让人做“白日梦”,获得沉浸式的观影体验,从而引起共鸣,这就是斯坦尼那一套。从社会学的角度看,这类主流电影是通过故事或者视觉奇观,满足人们的主观幻想,从而在消费主义时代,起到让人脱离现实焦虑的作用。

然而《一步之遥》却反其道而行之,它采用布莱希特的戏剧间离效果将观众“隔离”,通过对视觉情节的陌生化和抽象化处理,引起观众对于社会问题的反思,同时引出作者的批判。如果你观看电影时产生“无法进入”的体验,那么说明姜文成功了。

我认为,《一步之遥》采用间离效果有三点合理性。第一,电影本来就是造梦的艺术,而现实本来就是荒诞的;第二,间离造成的“间接”效果,会使敏感内容不那么敏感,更易过审;第三,用现实逻辑讽刺现实。如果你对电影不安,那么也应对现实感到不安。

有人说本片生不逢时,其实并不是这样。因为逢时了,电影便失去意义了。票房高了,它就失败了。因此,我更愿意将《一步之遥》理解为一次姜文的社会实验,他冒着票房失利的风险,试图探底改革开放后几十年国民的文化底蕴。

结果表明,这并不是一个大多数人可以欣赏《一步之遥》的时代,否则就没必要批判和讽刺了。姜文就是通过“折磨观众”来提醒观众:现实同样是一种折磨,而且可能比电影中更加残酷无情。

只能说你没懂,不能说你没看见。

叁

邪不压正

满纸荒唐言,一把辛酸泪。都云作者痴,谁解其中味?

《邪不压正》,表面是一个复仇故事,实则是李天然的成长史。

李天然是中国的新青年。他本是个生性怯弱的胆小鬼,在目睹师父被灭门之后,更加胆小怕事,面对仇人不敢下手。这种“创伤应激障碍”,难道不是经历过1840到1945年国难之后中国人的真实写照吗?

李天然前后有两个爸爸,“洋爸爸”与“蓝爸爸”,前者喜欢胡搞,并认为中国人和日本人是一群穿衣服的猴子。后者则是经历过辛亥革命,“心里就没自己”的“老江湖”。

一开始,蓝青峰想要拉拢朱潜龙为自己所用,并联合阎锡山和白崇禧举起义旗抗日。后来,他又以李天然为饵,想利用朱潜龙(封建复辟主义)除掉根本一郎(帝国主义)。但让他没想到的是,封建和帝国主义两大势力相勾结,让他的一切计划都落了空。他的车夫特务一个个被除掉,用来发声的牙齿被拔光,二十年的谋划只换来穷途末路。

关巧红是另一个重要角色,原型是一代女侠施剑翘。在两个爸爸都无法帮助李天然之后,她成了他的导师和挚友。在影片中,只有他们二人的精神世界是纯洁的,向上的。他们在远离尘嚣的屋顶世界惺惺相惜,这里天上可以掉钱,也可以吃新鲜的西红柿黄瓜,这里是接近天空的圣洁之地,也是中国未来的理想乐园。

和李天然一样,巧红经历过相似的迷茫和恐惧,一直回避着最应该做的事。但她在李天然身上,看见了暗藏的热情与朝气,她鼓励和坚定了李天然的信念,并最终引导他完成了蜕变和成长。而她在李天然的帮助下,也一步步解放了自己的小脚。最后,她消失在李天然的视线之中,但李天然需要她时,她会再次出现。

当看到李天然成长为一个独立自主的个体时,蓝青峰也受到了深深感动。老一代的革命者面对现实不得不妥协,但最终却被革命的新生力量再次唤醒。他看到了后继有人,觉得“特别好”,并鼓励李天然去寻找自己的儿子……

两年之后,一个同样反帝反封建的人,写下了《青年运动的方向》。

篇幅所限,不再对《邪不压正》作过多解读。只是想说,姜文的民国三部曲,可以看做民国故事,也可以看做共和国的故事。第三部《邪不压正》,甚至是中国未来的故事。这三部曲,无疑是一个无法割裂的整体。

在我看来,姜文用了十年时间,用《让子弹飞》《一步之遥》和《邪不压正》,重新翻译了一遍《太阳照常升起》。在翻译过程中,又加入了大量细节和私货,反思了新中国成立前后的百年历史,以及中国的国民性。

在我看来,这三部电影,表达的都是同一个主题,那便是——“起来!不愿做奴隶的人们!”

那便是——小到一个人,大到一个国家,都要坚持独立自主的方向和精神。

在《让子弹飞》中,它体现为打倒黄四郎,“站着把钱挣了”;在《一步之遥》中,是“要存在,不要毁灭”;在《邪不压正》中,则是通过李天然这个“新青年”的成长史,将这种“主体性”寄希望于中国下一代。

需要说明的是,从《太阳照常升起》到《邪不压正》,四部电影中的角色都具有某种联系。李不空、李东方、李天然,是历史的继承和延续;疯妈、张牧之和关巧红,代表了革命理想和健康精神;唐雨林、马走日和蓝青峰,是串起一个个故事的关键人物;而老三和朱潜龙……

《邪不压正》说:“就是为了这点醋,我才包的这顿饺子”,《一步之遥》说:“假作真时真亦假,真作假时假亦真”,这是形式;《让子弹飞》说:“没有你,对我很重要”,《太阳照常升起》说:“阿辽沙,别害怕,火车在上面停下了,他一笑天就亮啦”,这是主题。

我相信,很多人都不易进入民国三部曲中的姜文世界。因为姜文拿电影当酒,一部比一部度数高,而喜欢喝酒的人,毕竟是少数。

酒神的世界是飞扬的,过头了就会有点跋扈;酒神的世界是无序的,既有内在逻辑又莫名其妙;酒神的世界是自由的,尽管有些原始但最接近真相;酒神的世界是乐观的,于是不能是“侠隐”,只能是“邪不压正”。

一杯未尽诗已成,诵诗向天天亦惊。但愿长醉不复醒,与尔同销万古愁。

从诗电影到酒神电影,姜文在56岁之前,完成了自己的一桩“电影大业”。

结语

在姜文采访中,有两段话让我印象特别深刻。第一段是:“好电影应该是在有限的物理时间内,不断拓展它的心理时间和生理时间”。

第二段是我问的关于艺术作品如何浑然天成的问题,他说:“搞创作有点像打坐,你会逐渐让自己安静,然后你觉得世界无限广大,自己可以自由的飞腾。你看到自己越来越渺小,声音越来越远,但随时还可以抓回来。你能感觉到身体随着想法在很多地方驰骋,甚至你可以看到、闻到未来的某一个情景在那儿,很真实地闻到”。

我以为,这是真正的创作。